2月11日

世界病者の日

関口のカテドラルで、「世界病者の日」のミサが捧げられ、私たちの姉妹シスター桑葉が朗読の奉仕をさせて頂きました。手話による奉仕をさせいただき、彼女も持てる力を出せて喜んでおります。去年のミサでも同じ奉仕をさせて頂きました。手話は、耳の聞こえない方々にとって、大切なコミュニケーションツールです。一つ一つの動きに意味あり、美しくさえ見えます。

ミサの中で、枢機卿様がお説教の中で、「全ての人は大なり小なり困難を抱えており、完璧な健常者はいない」「だから、皆が手を取り合ってシノドス的教会である、共に歩む、共に支え合っていく共同体をつくりましょう」と言われました。シスター桑葉は私たちの中で、耳が聞こえないというハンディをもっており、多くの困難と日々直面していると思います。俗に言われる、健常者である私たち姉妹も今まで、いろいろなことで共に歩むためには困難もありました。しかし、枢機卿様がおっしゃったように、支え合い理解しようと歩むことによって、共同体は成長してきたと思います。神様が私たちに与えてくださったことを感謝し、シノドスの目的、共に歩む共同体をつくっていきたいと思います。

私たちの奉仕は善きサマリア人のたとえのように、弱い人々、弱くされている人々、隅に追いやれている人々の隣人になる事です。今、彼女が奉仕している事業体は、サマリア人のたとえそのものです。利用者の方々のほんとうの隣人・友人になるために彼らたちを、支え理解し、共に歩んでいるところです。だからこそ、私たちは、補い合って一つの共同体をつくっていけることに、神に感謝しております。

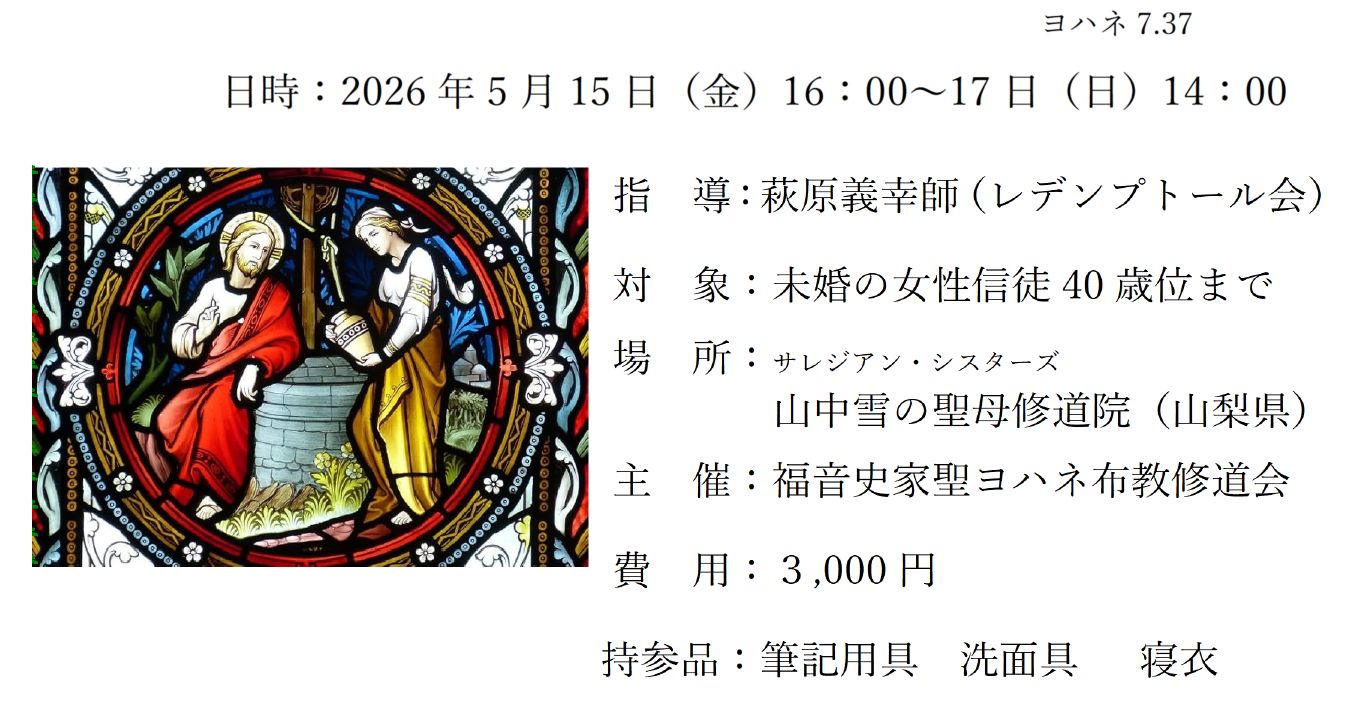

「渇いている人はだれでも、

わたしのところに来て飲みなさい」

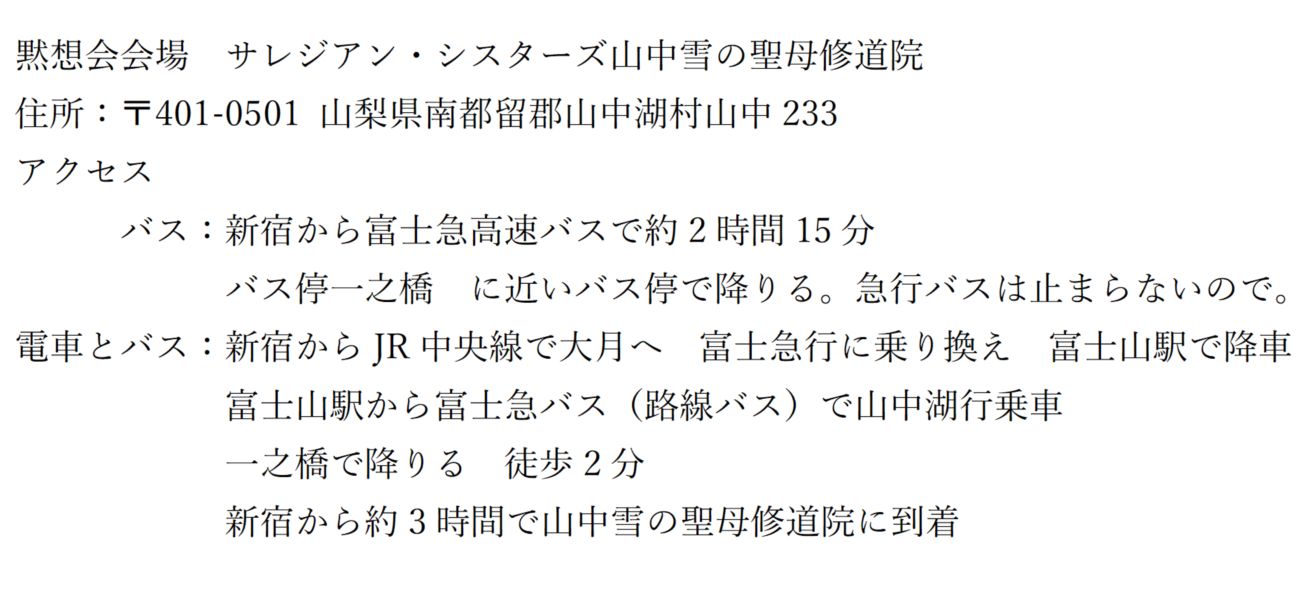

申し込み:2026年5月8日までに下記へ

184-0005 東京都小金井市桜町1-2-20

福音史家聖ヨハネ布教修道会 Sr.中村喜美子

tel:042-383-8527 fax 042-383-7492

e-mail:sisternakamura@gmail.com

10月26日

今年の誓願式

初誓願・ダイヤモンド祝・プラチナ祝

10月26日は、本会の誓願式でした。この日一人の姉妹が初めての誓願を立て、奉献生活者としての新たな一歩を踏み出しました。それと同時にダイヤモンド祝・プラチナ祝として二人の姉妹が60年・70年の奉献生活の歩みに感謝をいたしました。同日に、新たな誓いと長い年月歩んできた道への感謝をできたことは、私たちの会にとって大きな喜びであり、感謝の一日でした。神と共に歩む道を歩き始めたシスター加藤は、佐野教会の出身の方です。日々修練の時は私たちの典礼の奉仕をとおして神様との繋がりを深めこの日を迎えました。3つの誓願を共同生活の中で深め、事業体での奉仕で実践していかれることを全員が祈った日です。

8月22-31日 今年の黙想会

今年も8月22日から31日迄、緑豊かな聖霊会・マリア館で年の黙想会に参加させていただきました。

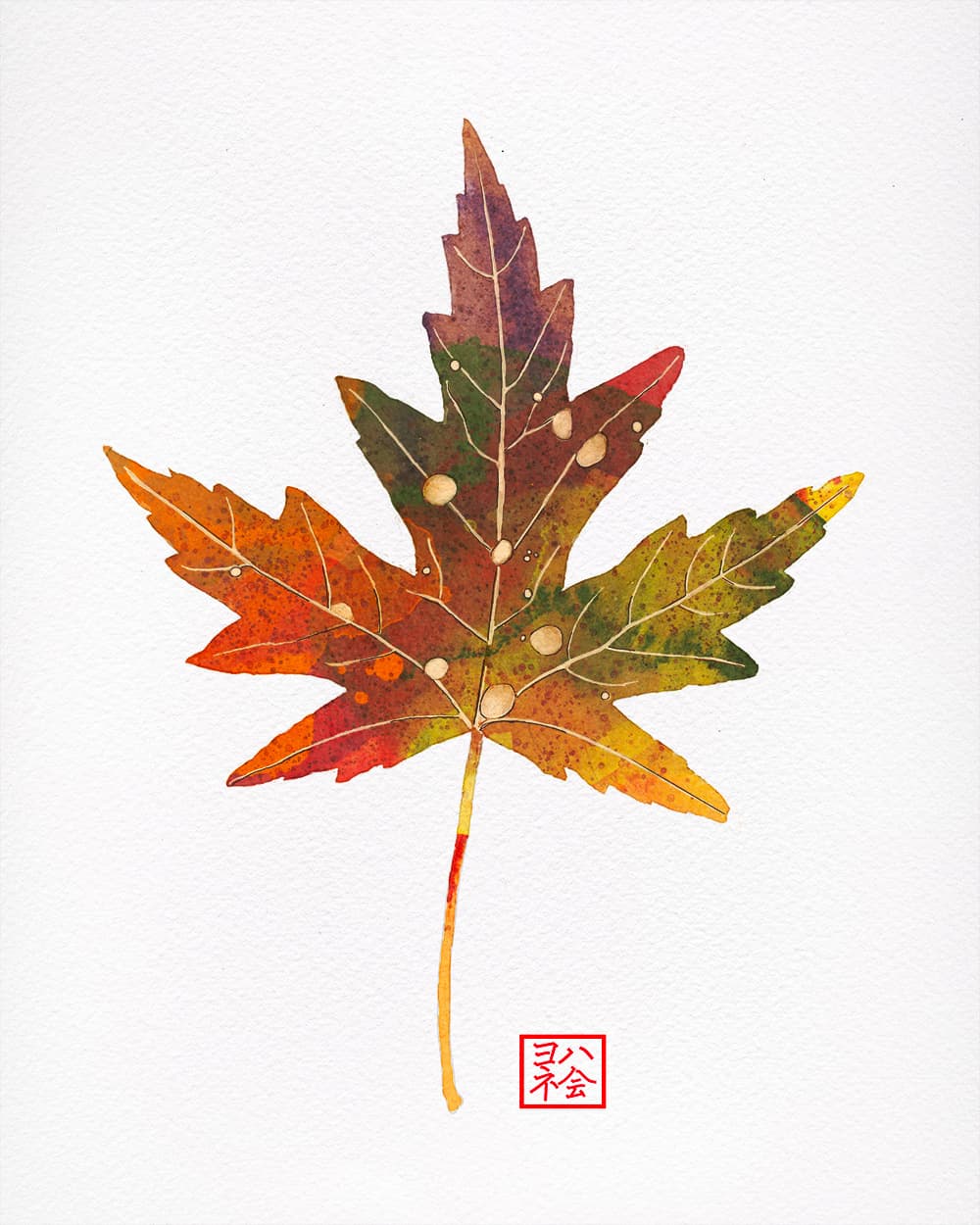

蝉しぐれの森の中、黄緑色のもみじが夏の日差しにキラキラと輝き風に揺れていました。

レデンプトール修道会の萩原義幸神父様をお迎えして「イエスの歩みとともに」というテーマで始まりました。

祈りは恵み、無理せず、リラックスして神様のふところにゆっくりと心と体を休ませていただきましょうとの、神父様の心優しい呼びかけによってスタートした黙想会でした。

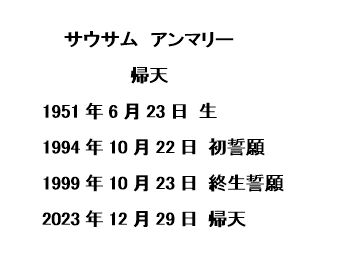

12月29日

シスターサビナ

Sr.サビナは、ホスピスのチャプレンとしての働きの中で、「私の仕事は、患者様が人生の旅路を終え永遠の“いのち”への扉を通り神様のもとに行くお手伝いをすること。」と、いつも申しておりました。早朝でも真夜中でも、ホスピスから連絡があると直ぐに患者様のもとに赴き、愛深く祈りの中でそのお手伝いをされていました。Sr.サビナに手を取られた患者様は、間違いなく

天国の神様の御手に委ねられたことと思います。

又、シスターはパソコンの才能に秀でており、このホームページを立ち上げ管理しておりました。修道会のホームページをご覧の皆様、私どもの祈りと働きをとおしてあかししようとしているヨハネ会の精神~病める人、悩み苦しむ人、弱い立場にある人への奉仕~を、お届けすることができましたでしょうか?

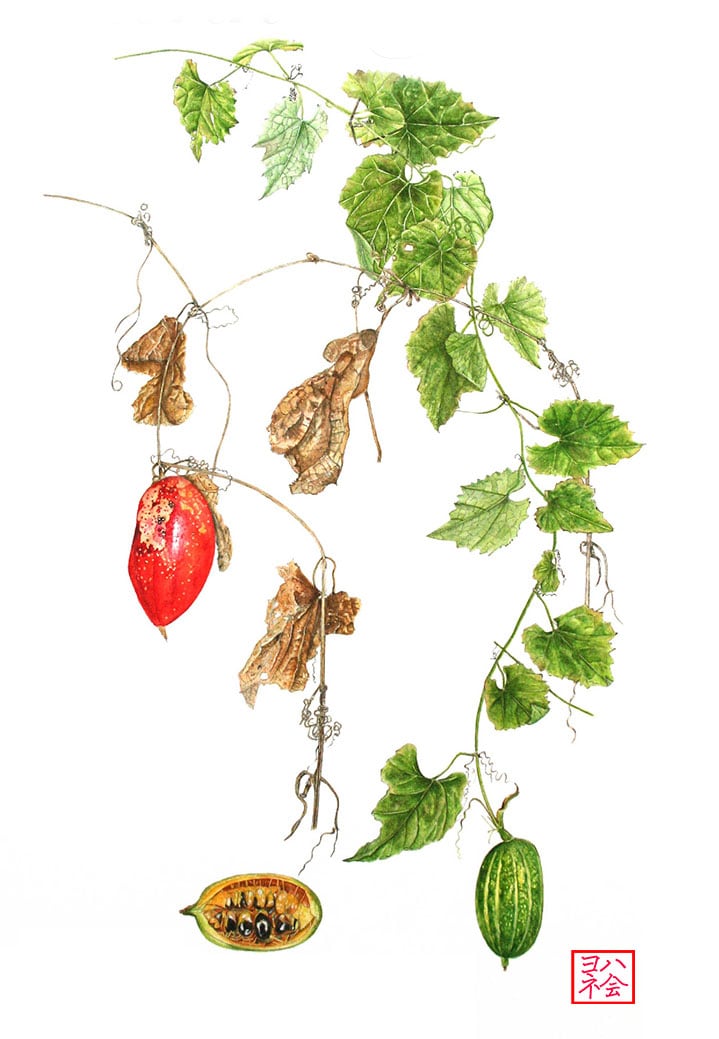

シスターの趣味としては、ボタニカルアートを続けておりました。「神様のお創りになられた植物をできるだけ正確に描きたい。」と、絵筆を持つシスターの姿は、正に神様に描かされている姿でした。完成した作品は、今、修道会で栞やカード、一筆箋などにして、皆様にご紹介させて頂いております。

私たち姉妹として、忘れることのできない彼女の優しい笑顔、美しい日本語、礼儀正しい振る舞いを思い出しながら、彼女の最期をお伝え致します。

8月10日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 4

知的障害者はたとえ発達は遅れていても、その人格は素晴らしいです。優しく、暖かく、素直で、純心そのものですから、人々の心を打ちます。初めての人が来ると,にこにこして親しみ深く近寄ってきて、「どこから来たの?どうして来たの?」とどなたも大歓迎してくれます。

7月2日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 3

忍野の冬は予想以上に寒さが厳しく、-16~-20℃になることもあり、利用者さんたちが集まれる場所が必要となり、1978年(昭和53年、)南の山側に広い平地があったので、そこにリハビリ棟を新築しました。2階建ての体育館です。一部を高くして、舞台のように仕切り、カーテンをかけられるようにしました。クリスマス会や新年のミサなど、いろいろな行事や、保護者会などに使用しましたが、平常は利用者さんたち皆の走りまわれる活動の場所として利用されました

6月17日

富士聖ヨハネ学園の歩み Part 2

第2期建設工事が中断したままで約2年間、その後工事再開して更に約半年、八王子と忍野に分かれての二重生活は大変厳しいものでした。二重生活の苦しみは甲の原学院に残った利用者・職員に多くの負担をかけることとなり、一時学院に残っていた職員がストライキという手段で、苦境を訴えました。聖ヨハネ会が一番困難の渦中にあった時、白柳誠一東京大司教が理事長に就任してくださいました。聖ヨハネ会が現在あるのはそのお陰と言っても過言ではないと思います。

12月11日

府中教会 青年黙想会 ミラノ外国宣教会•

多摩市本部

府中教会 青年黙想会 ミラノ外国宣教会•多摩市本部 2022年12月11日

先日、府中教会の青年黙想会が行われました。コロナの影響で集う場が持ちづらい中で主任司祭でありミラノ外国宣教会の管区長であられるアンドレア神父様のご厚意によって多摩市本部を使用させて頂きました。

11月29日

富士聖ヨハネ学園の歩み Part 1

桜町病院の創立者戸塚文卿師の帰天後、その協力者であった岡村ふくは、当時の土井辰雄東京大司教の命によって、「福音史家聖ヨハネ布教修道会」を創立し、桜町病院の経営を担うことになりました。

11月7日

カトリック府中教会・クリスマス販売会

2022年11月6日(日)カトリック府中教会にて聖ヨハネ会によるクリスマス販売会が行われました。コロナの影響により教会全体のバザー開催が叶わない中、気づけば今年で3年目の販売会となりました。今年は例年のシスター手作り品(クリスマスカード、卓上カレンダー、便箋、しおり、ロザリオ等)に加え、ベトナム出身の志願者による新聞紙を加工した素敵な馬小屋も初登場しました。

10月30日

甲の原学院 1955-1975 PART 4

ある時、学院で赤痢、疫痢の患者が多く出て診療所の中村先生が大活躍。検便の結果、保菌者は児童も職員も望徳寮に集められ、1カ月くらい検便を続けながらまとまって生活しました。この時、桜町病院の検査科に大変お世話になり、シスター稲垣も来院して協力しました。

10月1日

今年の誓願式

10月1日 誓願式を菊地大司教様の司式のもと行いました。ここ数年コロナのため、皆様とともに集い祝うことができません。小金井教会の方々と共に集まり、祝ったことは、私たちの会の特徴でもあり、桜町病院の創立者戸塚神父様の思いである教会共同体とともに歩む姿の目に見える形でした。しかし、今は目に見える形でできませんが、思いを温かく感じ、ともに歩んで入り思いでささげることができた、素晴らしい集いでした。多くの神父様も参加していただき、初誓願、誓願更新、銀祝、ダイヤモンド祝を祝うことができました。私たちの会にとりましては大きな喜びと、恵みの時でした。

9月30日

今年の誓願更新式

9月30日 加藤神父様司式により、誓願更新式と修練への受け入れ式を行いました。修練に入ったのは、佐野教会出身の加藤史子さんです。彼女は入会前には、佐野教会でオルガンなどの教会奉仕を頑張っていた方です。明るく気のつく方なので、教会の方々にもかわいがられたでしょうし、また、明るさで多くの方に希望も与えてきたのではないかと思います。

続きを読む>9月11-18日 今年の黙想会

今年の黙想会が、9月11日~18日にかけて、聖霊会・マリア館で行われました。

サレジオ会の阿部仲麻呂神父様をお迎えしての7日間の恵みに満ちた黙想会でした。

黙想会は、心のチューニングをする時、ピアノやギターの音がずれていないか、不協和音が出ていないか、確認するように、私達は年に一度、黙想会において、キリストの思いと私の思いがずれていないか、確認することと、お話され、なるほどと深く納得して始まった黙想会でした。

9月17日

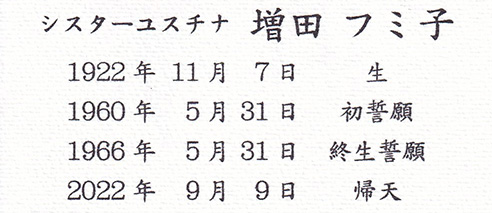

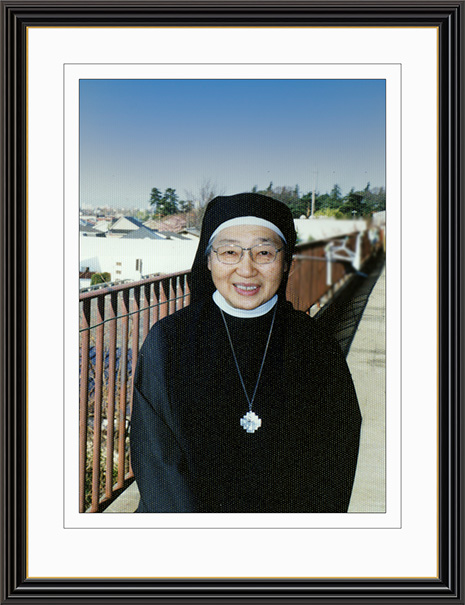

シスターユスチナ増田フミ子

葬儀ミサと告別式

主はわたしの羊飼い、わたしは乏しい

ことがない。

命ある限り、恵みといつくしみは、いつも

わたしを追う。

(詩篇 23:1.6)

Sr.増田は23歳で受洗、34歳で本会へ入会。シスターになって若いころは障碍者のお世話をし、ちょっとした絵を描くことも楽しみ、骨折などで入退院を繰り返しましたが、気丈で乗り越え、ありのまま、率直で人間味のある人でした。あと2か月で100歳になるところだったのです。。

9月16日

甲の原学院 1955-1975 PART 3

職員やシスターたちは心を込めて精一杯子どもたちのお世話をし、子どもたちの清い心で支えられ教えられ、少しずつ進歩していく子どもたちに慰められることも度々でした。食事の前後には職員が交代でお祈りをしていましたが、ある日、外出のため一人先に食事をする子どもに職員が早く食べるようにとたびたび勧めても食べ始めないので、その職員がふと気づいて食前の祈りをしたら食べ始めました。

続きを読む> 8月30日 甲の原学院 1955-1975 PART 2

近所の農家の人々は好意を示して野菜を売ってくださり食料品店からも食材を届けてくださったので、貧しいながらも子供たちの喜ぶものを調理できました。朝食のコッペパンはマーガリンを塗って3等分しプラスチックのお皿に分け岡持ちに入れて運ぶ係が1人の男児でしたが、長い廊下を学習室兼食堂へ届ける間にその子がこっそり口に入れるため1個足りなくなっていました。

続きを読む> 8月11日 甲の原学院 1955-1975

桜町病院の創立者戸塚文卿氏の亡きあと、師の協力者であった岡村ふくが当時の土井大司教の命を受けて、1944年福音史家聖ヨハネ布教修道会を創立して病院の経営に当たりましたが、徐々に増えていくシスターたちの養成の場である修練院を建てるために閑静な場所で土地を手に入れたいと探していたところ、桜町病院の事務長が耳寄りな話を持ってきました。

続きを読む> 7月11日 富士聖ヨハネ学園訪問

2022年6月中旬

6月中旬、富士聖ヨハネ学園を訪問いたしました。遠藤園長様に園内を案内して頂きましたが。その日はとても良く晴れた日で、利用者さんは、緑豊かな自然の中でゆっくりと過ごしておられる方々や、部屋の中で作業をしている方々などそれぞれのスケジュールに沿って過ごしておられました。

続きを読む> 6月7日 創立記念日聖体賛美式

私たちの会は、第二次世界大戦の中で生まれた会です。多くの命が失われ、貧しく弱い人々が増え、病んでいる人々も多く、希望が見えないようなときに生まれました。何もない中で、創立者たちの心にあったのは、神様対する絶対的な信頼と、人々に対する情熱的な愛です。

続きを読む> 6月3日 福音史家聖ヨハネ布教修道会マザー岡村ふく PART 4

神様の助けがなくて、どうして出来たばかりの修道会と病院が存続できたでしょうか。シスター方も心を一つにしマザーのお言葉のように、私たちは小さなものですが皆が一つの心一つの霊となって、神様への信頼を失わず、神様と隣人への奉仕と宣教のためできる限りのことができたことは神様の恵みです、と修道会と病院のために働きます。当時小さく貧しい会は、会服も自分たちで染め、作り、サンダルさえ買えなかった時代に一人の人の苦しみは皆の苦しみであり一人の人の喜びは皆の喜びです、とマザーは断言します。物が有り余っている時代に生きる私たちへの大きな問いかけです。

続きを読む> 4月28日 シスターオデリア

浦沼 尚美 帰天

1935年7月27日 生

1964年5月31日 初誓願

1969年5月31日 終生誓願

2022年4月28日 帰天

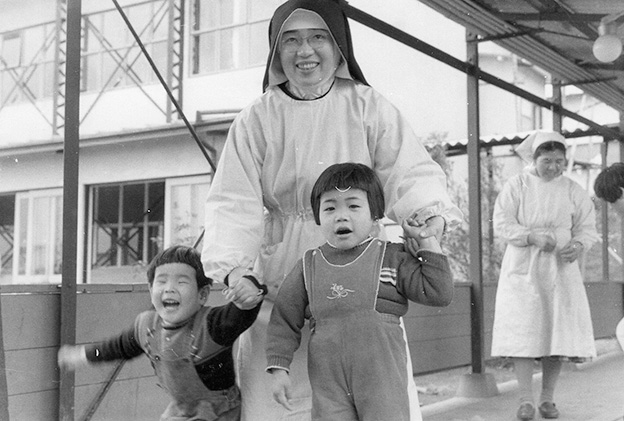

シスターオデリア浦沼尚美は、静岡県徳山聖母保育園で子供たちの保育に携わり、小金井教会の教会学校でも子供たちとよくかかわっていました。また、調理師として、富士聖ヨハネ学園の給食科や桜町聖ヨハネホームの給食科などで献身的に働き利用者さんに大変喜ばれました。

修道院では、台所でお料理をしているシスターが一番生き生きとしていました。晩年は、様々な病気がありながらもご自分のできることを精一杯して、祈りと共に一日一日を捧げておりました。

5月1日 福音史家聖ヨハネ布教修道会マザー岡村ふく PART 3

岡村ふくは貧しく医療を受けられず苦しんでいる人のために日夜奉仕をしていきます。汚れにまみれた人が来る時もあり、お風呂に入れきれいにし食事を出してあげる。夜中に呼ばれ、行ってみると患者さんはお母さんで赤ちゃんが泣いている中冷たくなっていたという痛ましいことも多くありました。戸塚神父様を助けながら彼女は目の前の人の隣人となり母となっていきました。

4月17日 ご復活

主キリストは真に復活されました

4月15日 聖金曜日

4月15日 花見2022年 聖ヨハネ会

修道院からの風景

4月14日 聖木曜日

4月10日 福音史家聖ヨハネ布教修道会マザー岡村ふく PART 2

聖心での学生生活は、両親との約束もあり家の手伝いをするため朝早く起き手伝いをしてから学校へ。聖心ではマザーたちからの大きな影響を受けます。母国を離れ知らない異国で神様の三栄のために働かれている姿に、彼女はなぜ?という疑問と、マザーたちからの多くの教えを受け変えられていきます。もちろん今まで歩んできた信仰の土台があったことは確かなことです。幼い時、ニコライ堂で見た十字架上のイエスの姿に幼心にも誓った誓い、マザーたちから受けた多くの影響が彼女の信仰をより大きなものへと変えていくのです。

3月25日 奉献式

3月25日 神のお告げの祭日に、小金井教会主任司祭の加藤神父様司式で、加藤史子さんの志願期に入る式をおこないました。前日に、100歳になられ多くの時間を主のため私たちの会のために捧げてくださったシスター川久保が帰天しました。その翌日で、シスター川久保が天に召された喜ばしい日でありながらも、私たちの心は寂しさで満ちていました。その私たちの心の中に光が差したような日であり、喜びの式でした。式の中で、加藤神父様が、ブドウの花と実の話をされ、花を咲かすことではなく、実を日々実らせることについてお話をしてくださいました。毎日毎日実をつけるために、奉献していくのが私たちの姿です。加藤さんもこれからの日々、つらいことや楽しいこと、失敗やうまくいくことなど多くの中で、祈りながら歩んでいかれるのだと思います。そしてその決心を式の中で、目に見える形で表されました。前日に亡くなったシスター川久保のように、そして多くの先輩のシスター方のように、神様と共に手をとって、歩んでいかれると思います。その道は、花園でなくても、加藤神父様のおっしゃったように実りの多い道です。神様が案内人なのですから、迷うことなく細い道も、でこぼこの道も、大きな道も歩んでいくことができます。式の中で、彼女がこれからの道を神様と私たち姉妹とともに、実を結びながら歩んでいけるように祈った日でした。

3月24日 シスターヨハンナ

川久保林子

帰天

シスターヨハンナ

川久保 林子 帰天

1921年5月8日 生

1953年5月31日 初誓願

1959年5月31日 終生誓願

2022年3月24日 帰天

知的障がい児施設(甲の原学院)の設立に携わり、施設管理者(のちに園長)に就任。多くの子供たちを愛し、卒園後も皆から慕われていた。

修練長、修院長、総長を歴任し、第二バチカン公会議後の修道会の刷新に創立者と共に力を尽くした。創立者の死後、社会福祉法人聖ヨハネ会の理事長に就任、内外共に重責を担った。

さまざまな才能を有しながらも、いつも控えめで全面に出ることを好まず、特に晩年は会の歴史の資料の編纂及び、原稿の執筆などに日々を過ごし、時折訪れる卒園生を温かく迎え、多くの友人、協力者たちとの親交を深めてきた。

桜町病院で療養生活を送り、穏やかな日々を過ごし、静かに帰天した。

3月20日福音史家聖ヨハネ布教修道会マザー岡村ふく PART 1

私たちの会•福音史家聖ヨハネ布教修道会、は小金井の地に昭和19年に誕生した小さな会です。その頃の小金井は、東京の田舎でなにもないところでした。周りは畑ばかりです。ここに戸塚文卿神父様によって昭和14年に桜町病院が建てられました。多くの人々の善意によって建てられた、結核の、当時では大きな病院でした。戸塚神父様は病院が建設される前に帰天なさリ、残された病院を神のみ旨として引き受けた私たちの創立者「岡村ふく」の話をしたいと思います。

続きを読む>3月2使徒聖ヨハネ

神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を

信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。

ヨハネ3章16節

『聖書 新共同訳』引用 (c)日本聖書協会

2月22マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

私の望みはただ天主様のお望みが、天主様のお望みの時に聖ヨハネ会とその事業の上に行われる事だけでございます。

2月13日 社会福祉聖ヨハネ会の高齢福祉部門PART2

年中行事は四季折々に、その時の利用者の状況に合わせ、工夫を凝らして、行っています。開設後しばらくは利用者もお元気な方が多かったので、お花見は小金井公園へ車椅子を連ねて行ったり、納涼祭には屋上で利用者の方々もハッピや浴衣(ゆかた)を着て職員と一緒に盆踊りを踊ったり、近隣の方々もお招きして、良い交流の場となりました。しかし徐々に利用者の方々が年齢も加わり、重度化して、行事への参加が制限されるようになりました。

続きを読む>1月15日

一泊黙想会へのお誘い

黙想会は中止になりました

―「共にいる~耳を傾け、識別し、宣べ伝える」―

日時:2022年2月26日12:00~27日16:00

ご指導:萩原義幸師(レデンプトール会)

対 象:未婚の女性信徒40歳位まで

場 所:聖霊修道院マリア館(小金井市)

主 催:福音史家聖ヨハネ布教修道会

費 用:3,000円

持参品:筆記用具 洗面具 マスク

*参加希望者は1週間前から健康のチエックをお願い

します。(体温・体調について)

申し込み:2022年2月21日までに下記へ

184-0005 東京都小金井市桜町1-2-20

福音史家聖ヨハネ布教修道会 Sr.中村喜美子 tel:042-383-8527

fax: 042-383-7492

Email:sisternakamura@gmail.com

アクセス:中央線・武蔵小金井駅下車。北口 西武バス①②③にて

「桜町病院」下車 3メートル程生垣沿いに戻り

聖霊修道院正門からインターホンを鳴らしてください

西武新宿線・花小金井駅下車 小金井街道沿いの西武バス

「武蔵小金井駅行き」乗車「桜町病院」下車

信号を渡り聖霊修道院正門からお入りください

1月31日 マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

イエズス様は「天国はあなたがたの心にある」とおっしゃっています。

1月21日 社会福祉聖ヨハネ会の高齢福祉部門PART1

時はさかのぼって、1975年、昭和50年代に、日本は高齢化社会に突入し、介護が必要な高齢者が一人暮らしであったり、家族が支え切れなくなったり、病院で治療が終わっても退院できない「社会的入院」が増えたり、高齢者の介護と生活の場の必要性に迫られるようになりました。

続きを読む>1月3日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

私どもの真価とは、即ち天主様を離れては、全く無であるという事です。もしこの真理を心から認めましたら、誰も傲慢になり得ない筈です。

1月1日

元旦おめでとう御座います。

12月25日

2021年に感謝を込めて

12月19日

福音史家聖ヨハネ会布教修道会のクリスマス2021年

12月19日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

天主様の愛から出るみ摂理に心から喜んで服従し、十字架を選り好みすることなく、いつも明るく、大きな喜びと信頼とをもって、何ものをも善用してください。

12月2日

総長による待降節講話 2021.11.27~28

待降節第一主日

総長による待降節講話 2021.11.27~28 待降節第一主日

去る11.27~28カトリック府中教会の待降節第一主日のミサ中3回にわたり総長・Sr.池田順子による講話が行われました。コロナ感染状況も落ち着いてきたこともありミサに与る信者の皆様の表情も明るく去年と違いイエス様をお迎えする準備をゆっくり穏やかに始められそうな雰囲気を感じることができました。気づけば去年はコロナ感染の不安が常に付きまとい待降節を味わう余裕もなかったよう記憶しています。そして気づいたらイエス様が生まれていた…!なんて状況だったよう振り返っています。今年は主任司祭のアンドレア神父様からの推薦を頂き本会総長の講話を皆様にお届けすることになりました。今年は府中共同体が誕生より20年目という節目の年でもあります。府中教会の皆様と共に歩ませて頂いた20年でした。歴代のミラノ会の神父様方にも大変お世話になりました。これからも皆様と共に喜びも悲しみも苦しみも分かち合いながら神の国を実現していきたいと思います。どうそよろしくお願い申しあげます。

11月23日

神代植物公園2021年

11月17日

2021.11.14府中教会の販売会

去る11月14日にカトリック府中教会にて聖ヨハネ会の販売会が行われました。昨年に続き今年も本催しをさせて頂きました。コロナ禍も2年目となり、バザー開催が今年も見送られる中で、ささやかではありますが信徒の皆様に喜んで頂こうとシスター達が祈りを込めて制作した品をご用意しました。来年の卓上カレンダー、クリスマスカード・オリジナルカード、メモ帳、一筆箋、天使の人形、手芸品等々…例年通りの作品もあれば新作もあり信徒の皆様に楽しんで頂けたご様子でした。売り子で登場した若手シスター、志願者、ノビスもはつらつと活躍し信徒の皆様との嬉しい交流のひと時を持つことができました。わずかな時間ではありましたが、小春日和のなか天気にも恵まれた催しとなりました!主任司祭・アンドレア神父様、助任司祭・ビンセント神父様、府中教会の皆様に心より感謝申し上げます。神様の恵みと祝福が府中教会の皆様の上に豊かにありますように…♰

11月14日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

すべては天主様の深いみ摂理のうちにあります。あなたの考えは天主様のそれに勝ることは決してないのです。

11月8日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

イエズス様のご一生、マリア様のご一生、殉教者、諸聖人方のご一生を見ても、外的には幸福はほとんど見当たりませんでしょう。しかし、これらの方々の心はいつも喜びに、感謝に満ち溢れていらっしゃったのです。

11月1日

聖ヨハネ会75周年PART 3

修道院の方は、事業体の建設に伴い、小金井と忍野に修道院があります。高齢化と召命減少に伴い、現場で働くシスター達の数は減りましたが、祈りによって支えてくださるシスター達の力に押されながら、人数は少なくとも、頑張っております。

続きを読む>10月25日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

まことに謙遜な者、まことに天主様の愛に満たされている者は、いつもこの世から、すでに永遠の幸福の香りに満ち、どんな場合にも明るく、感謝と喜びに満たされているはずでございます。

10月18日

聖ヨハネ会75周年PART 2

愛聖園では、戦争で両親を亡くし、寂しさやつらさを抱えながらも生きている子供たちをシスター方は心を寄り添い、神様から預けられた子供としてお世話をしていきました。その中に、少し変わった子、少しみなと同じようにできない子がいるのがわかり、知的障害の子供たちのために、八王子に甲野原学園を建設します。

9月28日

聖ヨハネ会75周年PART 1

私たちの会である、福音史家聖ヨハネ布教修道会は昭和19年、戦争も終わろうとし、日本がこれから待ち受けるつらい時期の幕開けに、小金井の小さな村で誕生した会です。すべてのものが焼かれ、何も光が見えなくなったときに、神様は一つの恵みを与えてくださいました。

9月20日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

受けた賜物を自分のもの、自分の手柄のように誇ることなく、功徳を積む宝である十字架に打ちひしがれ、悲しむことなく、それぞれの道から他を羨むことなく、いつも天主様と隣人愛を目指して、明るく戦い抜いてください。

(創立当時は、神様の事を「天主様」とお呼びしていた。)

9月6日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

8月23日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

8月16日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 5

学園の給食課の職員は、心を込めておいしい食事やおやつを作ってくださったので、毎日の食事も利用者さんたちの大きな喜びとなっていました。毎金曜日はカレーライスと決まっていたことがあり、行事の都合で曜日が変更になった時、カレーライスが大好きだったKくんが、金曜日にカレーライスが出ないということで、怒ってしまいました。それほど楽しみにしていたのです。

8月9日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

8月1日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 4

知的障害者はたとえ発達は遅れていても、その人格は素晴らしいです。優しく、暖かく、素直で、純心そのものですから、人々の心を打ちます。初めての人が来ると,にこにこして親しみ深く近寄ってきて、「どこから来たの?どうして来たの?」とどなたも大歓迎してくれます。

続きを読む>7月26日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

7月19日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 3

忍野の冬は予想以上に寒さが厳しく、-16~-20℃になることもあり、利用者さんたちが集まれる場所が必要となり、1978年(昭和53年、)南の山側に広い平地があったので、そこにリハビリ棟を新築しました。2階建ての体育館です。一部を高くして、舞台のように仕切り、カーテンをかけられるようにしました。クリスマス会や新年のミサなど、いろいろな行事や、保護者会などに使用しましたが、平常は利用者さんたち皆の走りまわれる活動の場所として利用されました

7月12日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

7月5日

富士聖ヨハネ学園の歩み PART 2

第2期建設工事が中断したままで約2年間、その後工事再開して更に約半年、八王子と忍野に分かれての二重生活は大変厳しいものでした。二重生活の苦しみは甲の原学院に残った利用者・職員に多くの負担をかけることとなり、一時学院に残っていた職員がストライキという手段で、苦境を訴えました。聖ヨハネ会が一番困難の渦中にあった時、白柳誠一東京大司教が理事長に就任してくださいました。聖ヨハネ会が現在あるのはそのお陰と言っても過言ではないと思います。

6月28日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

6月17日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)

6月10日

マザー岡村から姉妹たちへのメッセージ

(残された書簡より)